タグ一覧

マンションの高齢化問題 救急車やAEDで命を助けるための対策・準備とは

現在多くのマンションで、建物の高経年化と居住者の高齢化の「2つの老い」に直面しています。令和6年に発表された調査によると、マンションに居住している世帯主の半数以上が60代以上であることがわかりました。そこで、居住者の高齢化に伴い懸念されるのが自宅で倒れた際の緊急時の対応です。オートロックがあるマンションでは救急隊の到着までに家の玄関の鍵を開けるだけでなく、エントランスも開けておく必要があります。 今回は、マンション内で倒れた際の緊急時の対応についてまとめました。

目次

1. マンション居住者の高齢化に伴い増える「緊急時」とは

2. マンションで倒れて救急搬送 オートロックってどうなる?

3. マンションで「万が一」に備える AEDの設置や使い方の周知―管理組合ができることとは

マンション居住者の高齢化に伴い増える「緊急時」とは

急性の心筋梗塞や脳梗塞、転倒などによる事故など、年を重ねると身体機能の低下から家庭内でも予期せぬアクシデントに見舞われるケースも少なくありません。症状によっては自分で救急車を呼べず意識を失ってしまったり、転倒したまま立てなくなる場合もあります。

高齢者に多いとされている「緊急時」には、どのようなものがあるのでしょうか。

●脳梗塞・心筋梗塞・狭心症など

急にろれつが回らなくなったり意識障害をおこす脳梗塞や、突然胸の痛みに襲われる心筋梗塞、狭心症など、共通する原因は動脈硬化や血栓などです。これらは高齢になるほどリスクが高まります。

●ヒートショック

寒い季節、暖房の効いた部屋から浴室やトイレなど温度差のある場所へ移動した際に起きる血圧の変化から、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす可能性があるのがヒートショックです。ヒートショックが引き金になって意識を失った場合、浴室やトイレなどで倒れてしまうケースが多いようです。

●転倒・窒息・転落などの事故

運動機能は加齢によって低下するため、1度転倒してしまうとその後も転倒を繰り返すリスクが高まるといわれており注意が必要です。また、ベッドやちょっとした脚立からの転落にも気をつけましょう。転倒場所として多いのはお風呂場で、ふらつきなどによる転落事故も救急搬送者数が多い事故の一つです。

高齢者の窒息は、嚥下(えんげ)機能や唾液の分泌の低下が原因とされています。東京消防庁が発表した緊急搬送データのうち、「物が詰まった」ことにより緊急搬送された原因は、餅のほか、お粥やご飯(おにぎりを含む)というデータもあり、普段から注意が必要なことが伺えます。口に入れる食べ物は無理のない大きさや量にし、よく噛んでから飲み込むよう心がけましょう。

●アレルギー

意外と盲点なのが、アレルギーの発症です。

アレルギーといえば食物アレルギーを思い出しがちで、お子さんのものというイメージもあるかもしれません。しかしダニや寒暖差、花粉などさまざまなアレルギーがあります。さらに今では大人になってから食物アレルギーを発症し、成人の10人に1人が食物アレルギーだという調査もあるほどです。高齢者のアレルギーは喘息発作や、急激に意識障害が進むアナフィラキシーショックを起こし、救急搬送にいたることがあるのが特徴です。

マンションで倒れて救急搬送 オートロックってどうなる?

救急隊が到着しても家の鍵を解錠しなければ中には入れません。オートロックがあるマンションで一人暮らしをしていたり、家族と同居していたとしても日中高齢者が孤立状態となってしまう「日中独居」の場合、オートロック解除の問題もでてきます。救急隊を呼んだあとで意識がなくなってしまうと部屋に救急隊員がたどりつくまでに時間を要してしまいます。

海外では「高層階で心停止が起きた場合の生存率が低い」という調査結果から、救急隊が患者の元へたどり着くまでの問題が指摘されています。

緊急時にオートロック解除可能なマンションや、警備会社が出動する仕組みのマンション、さらに管理会社によっては待機社員がかけつける仕組みのマンションもあり、マンションによってその対応はまちまちです。

マンションで自分や家族が倒れた際は、どうしたらよいのでしょうか。

・1人の時に倒れたら

急激に具合が悪くなっているものの、まだ少しは動ける…という場合、あとから意識がなくなったり動けなくなることもあるので、動けるうちに玄関の鍵を開けておくことも重要です。室内のインターホンに緊急時用のボタンがあれば、管理会社や警備システムに連絡することが可能です。

遠方の家族に電話をかけたくなるかもしれませんが、まずはインターホンの緊急ボタンを押し、さらに自宅の鍵を開けておきましょう。

・家族が在宅している場合

●まずは119通報を

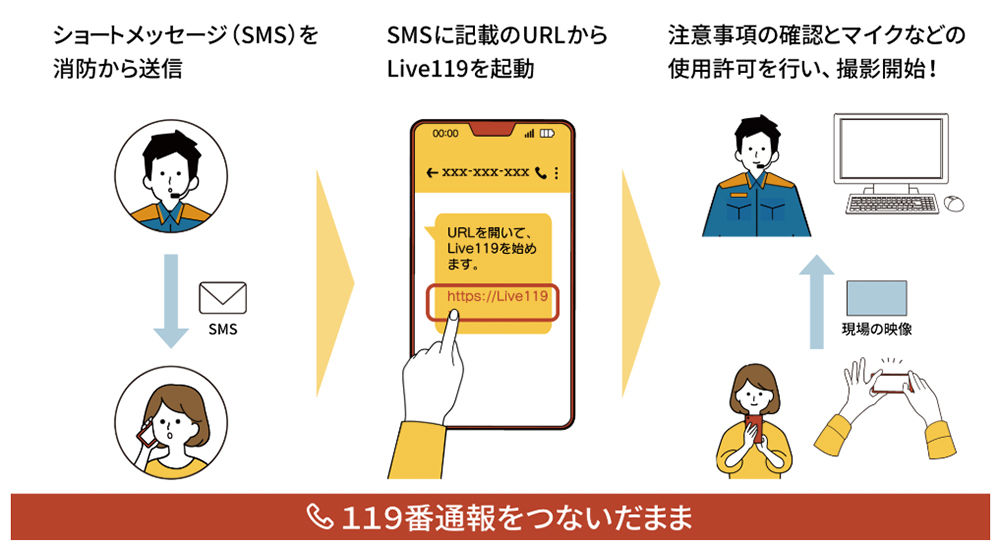

1人は倒れた人の対応をし、もう1人は119番に連絡します。電話をかけたらスピーカーモード(ハンズフリー)にして、指示を受けながら行動してください。最近は、やりとりにスマートフォンのショートメッセージやカメラなどを使うことがあるので※、固定電話やスマートフォンのスピーカーモードなどのボタンがどこにあるか、ショートメッセージの読み方などを確認しておくと安心です。

※出典:映像通報システム-Live119(ちば北西部消防指令センター)

複数人の家族が在宅している場合、救急隊がすぐに上がれるようエレベーターを1階に送っておくこともポイントです。

管理人が常駐しているマンションであれば、管理人に案内を頼みましょう。

●心停止を起こしている場合

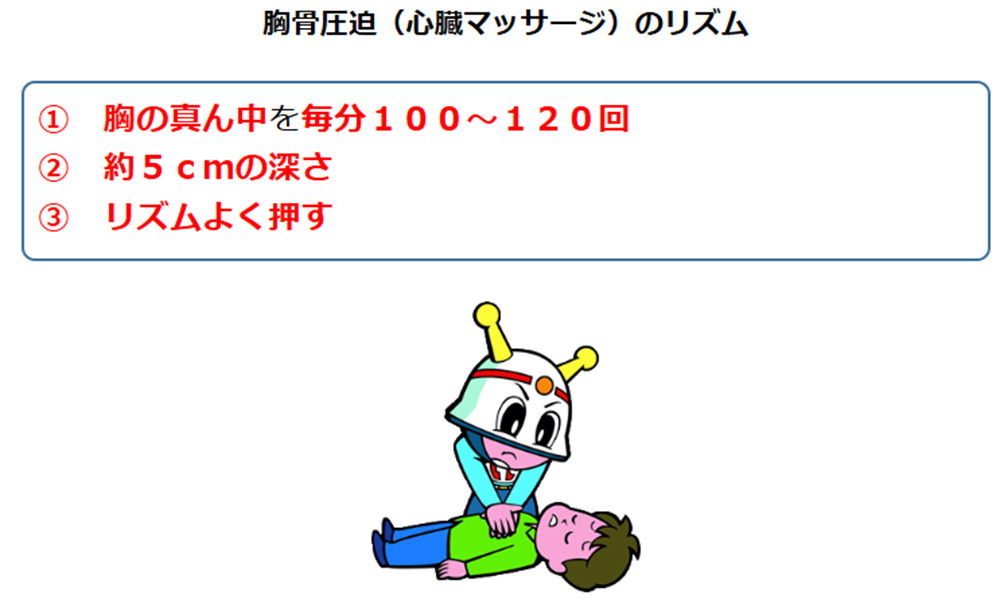

救急車が来るまで何もしなかった場合に助かる可能性は10%ですが、倒れた3分後に応急手当を始めれば助かる可能性は45%、さらにAEDを使った場合には、60%以上で心拍が再開していると東京消防庁が発表しています。

AEDは止まってしまった心臓を動かすものではなく、心臓が心室細動とよばれる動きをしているかどうかを解析して必要な場合に電気を流す機器です。倒れた人が女性の場合は、服の下にパッドを入れて貼り、使用するとよいでしょう。

※参考:女性に配慮したAEDの使用方法について(東京都保健医療局)

AEDを使った後、パッドは外さずに再度心臓マッサージを行い、2分ごとに再解析をするAEDの音声に従いながら救急隊に引き継ぐまで心臓マッサージを続けます。

心臓マッサージは、固い床などの上で行います。そして、救急隊員が到着して交代してくれるまで、消防指令員の指示に従い、心臓マッサージの手を絶対に止めないようにすることが大切です。家族が複数人要る場合は1〜2分ごとに交代しながら続けます。一押し、一押しが心臓から全身に血液を送り出せるように、強く、絶え間なく行うことがポイントです。

※出典:電子学習室 命を救う〜心肺蘇生法〜(東京消防庁)

マンションで「万が一」に備える AEDの設置や使い方の周知―管理組合ができることとは

・管理組合ができることとは

マンションでの万が一に備え、日ごろから管理組合が主体となって防災イベントを積極的に開催し、住人に参加してもらうことが大切です。緊急時を想定した動きを事前に確認・体験することで、いざというときに慌てずに行動できるようになります。

ここで、いざというときに役立つ、周知したいポイントをご紹介します。

・救命講習の受講

誰かが倒れているところに遭遇したとき、心停止していたら、迷わず心臓マッサージを開始することが重要です。しかしやり方もわからないと躊躇してしまうでしょう。

管理組合で防災イベントとして、救命講習の開催をするのがおすすめです。消防署や赤十字などに申し込むと、救命講習を行ってもらえます。市町村にもよりますが一般向けの講習だけでなく、高齢者や上級者向けなどの研修などもあります。

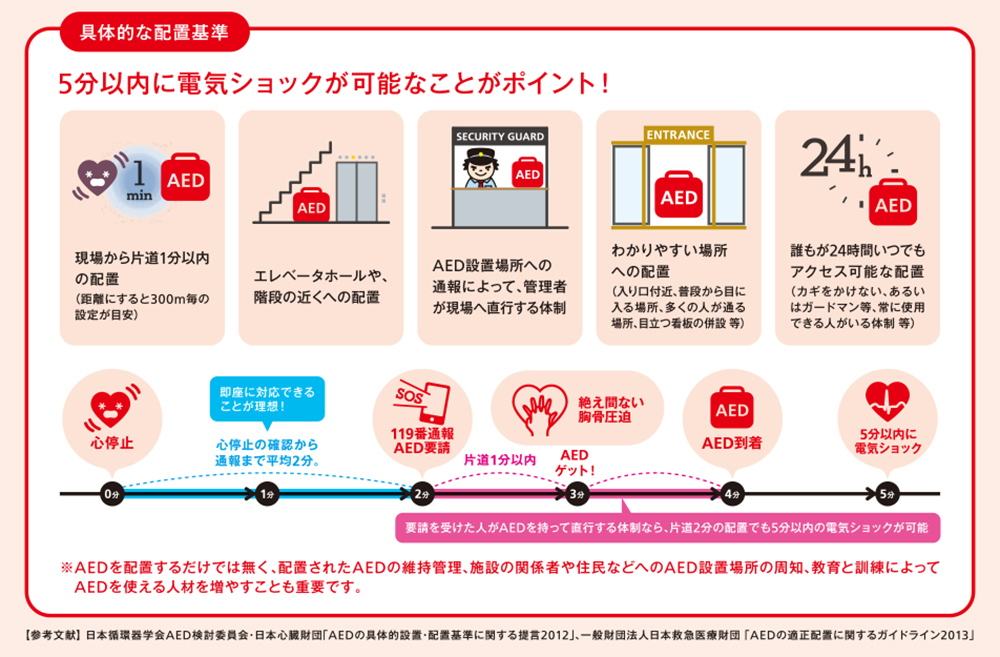

・AEDを設置する場所の目安

AEDは、心停止から5分以内に電気ショックを開始できる場所にあることが望ましいとされています。大規模なマンションは、1日の乗降客数1万人未満の駅や中小規模の公民館と並び「設置が推奨される施設(クラスⅡa)」に挙げられています。取りに行きやすく日ごろから目にしやすい場所に設置しておくと、すぐに手に取ることができるでしょう。

※出典:AED設置ガイドライン(公益財団法人 日本AED財団)

AEDが近くにない場合は事前にAEDマップをネットで検索し、掲示板などで住民にお知らせするとよいかもしれません。

※参考:財団全国AEDマップ(日本救急医療財団)

・マンションのオートロックや警報の仕組み

避難訓練を行ったり、チラシの掲示・配布などをすることで、住民がいざというときに慌てず行動できるよう、周知が必要です。

「オートロックや通報の仕組み」や「管理会社への連絡」について、皆で体感できるような説明会を実施するのも良いアイデアです。

高齢者や小さなお子さまはスマホからの119番に慣れていないため、消防庁「119番の正しいかけ方」やシミュレーションできるアプリなどでロールプレイングするのもおすすめです。

※参考:

119番の正しいかけ方(総務省消防庁)

救命コーチングアプリLiv(公益財団法人 日本AED財団)

・自治体や企業による救急通報システムや見守りシステム

自治体によってはペンダントタイプの通報システムが導入されている場合も多く、各市町村の窓口で受け取ることができます。日ごろは首にかけ、いざというときにペンダントのボタンを押すと管轄消防本部に伝わる仕組みになっています。

またそのほかに管理組合ができることとして、エレベーター内にあるトランクルームの確認があります。

エレベーター内には、救急搬送時にストレッチャー(担架)に寝かせたままエレベーターに乗れるようにトランクルームという30センチ程度のスペースがありますが、普段は鍵がかかっています。2003年10月以降に新設されたエレベーターは鍵が共通化されており、「EMTR」と表記のある統一規格の鍵穴であれば救急隊員が所持している鍵で解錠できます。しかし「EMTR」と書いてない場合は古いタイプの可能性があるので、管理会社と相談して、トランクルームの鍵を交換することも検討してみて下さい。

建物の高経年化と居住者の高齢化、この「2つの老い」が直面する問題についてよく考え、管理組合が主体となって居住者が安心して暮らせるマンションづくりを考えてみませんか。

■あわせてお読みください。

・マンション役員の選出・選任方法とは? 少子高齢化による管理組合の悩みと課題

・マンション老朽化で修繕積立金の不足も? 高経年マンションの備えとは

・シニア向け生活支援付きマンションで行われた“優しい大規模修繕工事”とは?

・隣人が認知症? マンションでも他人事ではない認知症トラブル?対応方法と相談窓口

・マンションでのバリアフリーリフォーム、ここを押さえておけば安心!!

■この記事のライター

□吉田 秀樹

建装工業株式会社 MR業務推進部 統括部長

愛知県出身 職能能力開発総合大学校(当時:相模原市)卒業

マンション管理士・一級建築施工管理技士・マンション維持修繕技術者を有し、大規模修繕工事の営業に従事した経験者

※建装工業株式会社公式HPはこちら

(2025年3月17日新規掲載)

*本記事は掲載時の内容であり、現在とは内容が異なる場合ありますので予めご了承下さい。